"제작사가 지식재산(IP) 확보를 통해 자생력을 길러야 한다.

" 윤기윤 SLL 대표가 지난달 28일 서울 중구 콘텐츠코리아랩(CKL) 기업지원센터에서 열린 '2025 방송영상리더스포럼' 세미나에서 거듭 강조한 말이다.

"IP를 축적해야 다음을 기약할 수 있다"면서 "K-콘텐츠에 대한 글로벌 관심이 크기 때문에 아직 기회는 있다"고 밝혔다.

SLL은 넷플릭스의 핵심 파트너 스튜디오다.

지난해에도 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁', '기생수: 더 그레이', '아무도 없는 숲속에서' 등을 오리지널 콘텐츠로 제공해 수익을 남겼다.

다만 모든 IP는 양도해야 했다.

넷플릭스는 제작비의 1~20%를 더해주는 선에서 단가를 정해 콘텐츠를 구매한다.

제작사는 IP로 인한 미래 수익의 가능성을 포기해야 하지만 손해를 보지 않고 안정적 수익을 확보한다.

초기에는 많은 제작사가 제작비와 이윤을 보장한다는 이유로 선호했다.

최근에는 다시 방송사로 눈길을 돌리는 추세다.

넷플릭스의 콘텐츠 투자 결정이 2~3년으로 늘어나고, 1차 의사 결정을 받더라도 지속적인 시나리오 수정 등 협의 과정이 늘어났기 때문이다.

제작사 대부분은 이 기간 발생하는 비용을 감당하기 어려워한다.

결국 넷플릭스 오리지널 콘텐츠는 CJ ENM, SLL 같은 대형 콘텐츠 제작사 또는 일부 파트너 스튜디오의 몫이 됐다.

끈끈해진 관계에도 SLL이 변화를 꾀하는 이유는 수익 다각화에 어려움을 겪기 때문이다.

윤 대표는 "성공한 작품의 스핀오프(오리지널 작품으로부터 새롭게 파생된 작품) 등 여러 사업을 할 수 있는 권한이 없다 보니 위험을 감수하더라도 TV 드라마에 집중하고 싶다"고 속내를 밝혔다.

넷플릭스 밖도 험난하기는 매한가지다.

무엇보다 OTT가 보편화되면서 TV 시청률이 크게 떨어졌다.

광고시장에 균열이 생겨 제작비를 보전할 수 있는 기본 문법조차 흔들리고 있다.

윤 대표는 "국내 방송 광고 시장 규모가 3조5000억원에서 2조6000억원으로 줄었다.

매년 3000억원씩 감소하는 추세"라며 "수익성이 악화할 수밖에 없다"고 말했다.

지상파의 경우 16부작 주 시청 시간대 기준 최대 광고 수익은 150억원 내외다.

편당 제작비가 10억원을 넘으면 광고 수익만으로 제작비를 감당할 수 없다.

흥행을 예상할 수 없는 시장 특성을 고려하면 방송사가 적자를 보지 않고 낼 수 있는 제작비는 약 70~80억원 수준이다.

드라마 경쟁이 심화한 상황에서 시청자 눈높이를 맞추기가 쉽지 않은 조건이다.

SLL은 비용 절감으로 IP를 확보하면서 새로운 해법을 모색할 방침이다.

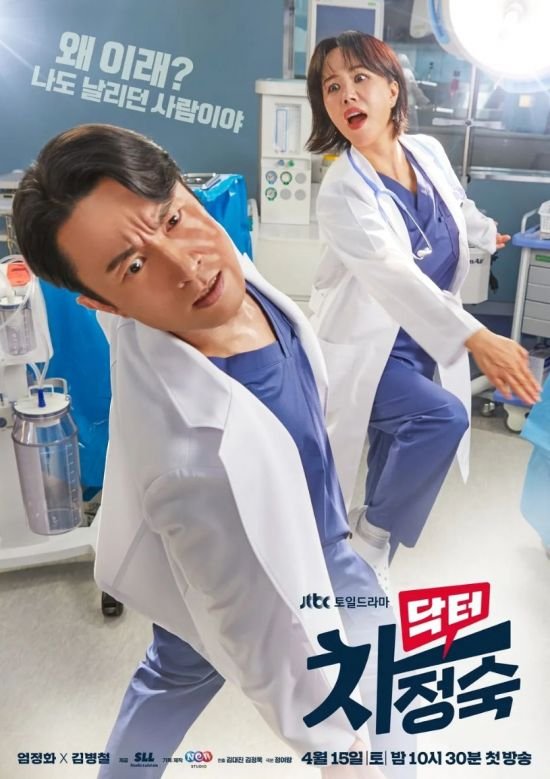

윤 대표는 "신인배우들을 앞세워 성공한 CJ ENM의 '선재 업고 튀어'나 연령대가 있는 배우들을 내세운 SLL의 '닥터 차정숙' 같은 비용을 최소화한 드라마로 제작비를 조정하는 단계"라며 "그렇게라도 IP를 확보해야 리메이크 판권 판매, 한일 공동 제작 등 새로운 길을 모색할 수 있다"고 밝혔다.

이어 "정부가 효과적인 정책 지원으로 상생을 끌어낸다면 더 많은 제작사가 글로벌 시장에서 좋은 성과를 거둘 수 있을 것"이라고 역설했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>

이메일

이메일 카카오톡

카카오톡 라인

라인 밴드

밴드 X(트위터)

X(트위터) 페이스북

페이스북