"선택지가 많지 않다.

"

금융당국이 MG손해보험 청산을 대비해 관련 매뉴얼을 검토 중이다.

메리츠화재가 인수를 포기하자 금융당국 안팎에서는 선택지가 거의 없다며, 청산 가능성에 무게를 두는 분위기다.

이에 따라 금융위원회는 손실을 볼 것으로 예상되는 피해 규모 파악 등 대응 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

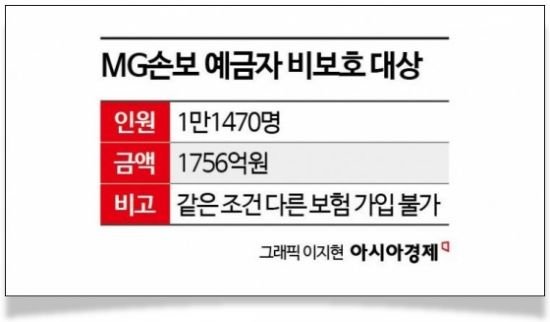

18일 금융당국에 따르면 MG손보 가입자 중 예금자 보호를 받지 못하는 가입자는 약 1만1470명으로 추산된다.

MG손보가 청산되면 예금자보호법에 따라 최대 5000만원까지 보상이 가능하다.

5000만원이 넘는 가입자들의 계약 규모만 총 1756억원이다.

이들은 MG손보가 청산될 경우 같은 조건으로 다른 회사의 보험 가입이 어렵다.

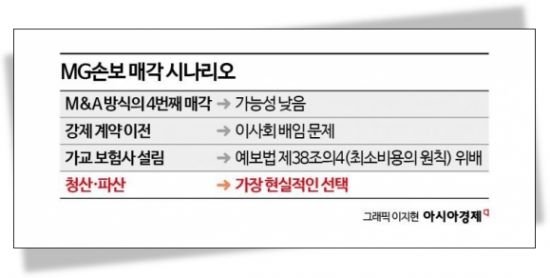

금융위와 예금보험공사가 선택할 수 있는 대안으로 △인수합병(M&A) 방식의 4차 매각 추진 △강제 계약 이전 △가교 보험사 설립 △청·파산 등 크게 4가지가 언급된다.

보험업계 안팎에서는 2003년 옛 리젠트화재의 강제 이전 사례를 거론한다.

리젠트화재는 2001년 3월 부실 금융기관으로 결정된 뒤 5월 예보에서 공개매각을 진행했다.

매각이 결렬되자, 금융위 산하 공적자금관리위원회는 당시 리젠트화재의 보험계약 33만건을 삼성화재·현대해상·동부화재(현 DB손해보험)·동양화재(현 메리츠화재)·LG화재(현 KB손해보험) 등 5개 손보사로 강제 이전했다.

일반 보험은 동양화재, 장기·연금보험은 삼성화재, 차 보험은 LG화재와 동부화재가 나누어 책임졌다.

예보는 당시 업체에 총 2386억원을 지원했다.

그러나 현재 강제 이전은 현실적으로 어렵다는 게 중론이다.

금융당국 관계자는 "강제 이전을 결정하면 가입자를 떠안는 보험사는 이사회 의결을 거쳐야 한다"며 "리젠트화재 사례는 IMF 직후라서 다른 보험사들까지 파급될까 우려가 컸고, 지금처럼 직권남용이나 배임 이슈에 민감한 시절이 아니었다"라고 짚었다.

다른 대안으로 언급되는 '가교 보험사' 설립도 원칙에 어긋난다는 지적이 나온다.

예금자보호법(예보법) 제38조의4(최소비용의 원칙)에 따르면 '보험금을 지급하거나 자금지원을 하는 경우에는 예금보험기금의 손실이 최소화되는 방식을 적용해야 한다'고 명시하고 있다.

예보가 애초에 자산부채이전(P&A) 방식으로 메리츠화재에 매각을 결정한 배경에는 최소비용 원칙에 가장 부합한다고 판단했기 때문이다.

만약 MG손보를 가교 보험사로 만들 경우 예보가 출자를 통해 자회사로 편입시켜야 하는데, 비용도 많고 정치적 부담도 적지 않다.

매각 실패의 원인이었던 MG손보 노조와 고용 승계 갈등이 재발할 수 있다는 것이다.

따라서 예보가 굳이 가교 보험사를 설립할 이유가 없다는 게 금융당국 안팎의 시각이다.

M&A 방식의 4차 매각은 현실성이 없어 애초에 고려 대상이 아닌 것으로 알려졌다.

현재 금융위는 수시로 관계자들을 불러 원칙에 따라 현실성 있는 대응 방안을 마련하는 것으로 알려졌다.

보험업계가 강제 이전을 거부하고, 예보도 가교 보험사 설립을 원치 않을 경우 관계자들이 모여 청산을 결정할 가능성이 높다.

이에 금융위는 청산 가능성도 염두하고 시나리오를 검토 중이다.

앞서 김병환 금융위원장은 월례 기자간담회에서 "MG손보 매각 절차가 오랜 기간 진행돼 왔고, 기본적으로 선택지가 별로 없는 상황"이라고 말한 바 있다.

실제 청산에 돌입하면 비보호 가입자들의 피해는 불가피하다.

금융업계 관계자는 "예금자 비보호 대상인 1만1470명은 파산 배당을 받게 된다"라며 "MG손보가 청산 돌입 후 자산을 처분하면 비보호 가입자들은 보험금의 80~90% 정도까지 보전할 수 있을 것"이라고 설명했다.

즉 일부 손실은 불가피하다는 의미다.

금융위는 MG손보와 관련된 결정을 최대한 빠른 시일 안에 결정하겠다는 입장이다.

결정을 늦추면 가입자들의 불안감만 커지기 때문이다.

이르면 3월 말, 늦어도 4월에는 최종 결정을 내릴 예정이다.

금융업계 고위 관계자는 "MG손보 노조 측이 '메리츠화재에 인수될 바엔 차라리 파산이 낫다'며 고용 승계 협상 과정에서 강경하게 나왔는데 판단 미스였다"라며 "강제 이전 없는 보험사 청산은 불가능할 것으로 기대하지만, 원칙대로 처리될 가능성이 높다"라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>

�대찓��

�대찓�� 移댁뭅�ㅽ넚

移댁뭅�ㅽ넚 �쇱씤

�쇱씤 諛대뱶

諛대뱶 X(�몄쐞��)

X(�몄쐞��) �섏씠�ㅻ턿

�섏씠�ㅻ턿