정부가 간편결제 수수료 의무공시 제도를 시행한 지 2년이 지났지만 업체들의 수수료 수익은 오히려 증가한 것으로 나타났다.

공시를 의무화해 업체 간 자율 경쟁을 유도하고 수수료 인상을 억제한다는 정책의 도입 효과가 크지 않았다는 지적도 나온다.

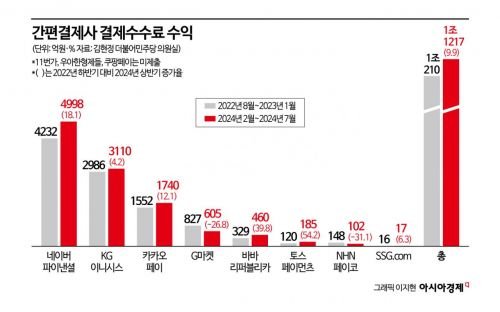

4일 국회 정무위원회 소속 김현정 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 네이버파이낸셜·카카오페이·토스 등 간편결제 8개사 수수료 수익은 2022년 하반기 1조210억원에서 지난해 상반기 1조1217억원으로 9.9% 증가했다.

의무공시 제도가 도입된 2023년 이후 이들 업체의 수수료 수익은 매 반기 꾸준히 늘었다.

지난해 상반기 기준 가장 많은 수익을 올린 곳은 네이버파이낸셜(4998억원)이었고, KG이니시스(3110억원), 카카오페이(1740억원), G마켓(605억원)이 뒤를 이었다.

비바리퍼블리카는 460억원, 토스페이먼츠는 185억원으로 토스는 총 645억원을 벌었다.

네이버·카카오·토스 등 빅테크(대형 정보기술 기업) 3사 수수료 수익은 전체의 66%를 차지했다.

빅테크 수수료 수익 증가 폭도 가팔랐다.

2022년 하반기 대비 지난해 상반기 증가율을 보면 토스페이먼츠는 54.2%, 비바리퍼블리카는 39.8%, 네이버파이낸셜 18.1%, 카카오페이 12.1%였다.

모두 평균치 9.9%를 웃돌았다.

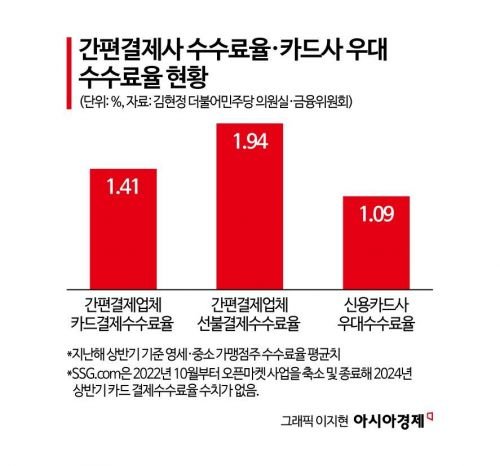

간편결제 수수료율은 카드사보다 두 배가량 높았다.

지난해 상반기 간편결제 업체가 영세·중소 가맹점에 부과한 평균 선불결제수수료율은 1.94%, 신용카드 우대수수료율은 1.09%다.

선불결제수수료는 대부분 간편결제사가 가져간다.

시장에서는 애플페이 확산 등으로 간편결제 수요가 늘고 있다.

현대카드에 이어 신한·KB국민카드도 애플페이 도입을 준비 중이다.

다른 카드사들도 점유율 유지를 위해 간편결제 확대에 나설 가능성이 높다.

가맹점주 부담은 앞으로 더 커질 수밖에 없는 구조다.

전문가들은 의무 공시 제도만으로는 간편결제 업체 수수료 인하를 기대하기 어렵다고 했다.

오히려 카드사와의 형평성 문제를 키운다는 지적도 나왔다.

간편결제 업체를 카드사처럼 일괄 규제하기보다 카드사 규제를 완화해 완전경쟁 체제를 만드는 것이 바람직하다는 목소리가 높다.

정부는 카드사 우대 수수료율 책정 과정에서 적격비용(원가) 산정 규제를 적용하고 있다.

서지용 상명대 경영학부 교수는 "간편결제 업체들이 공시를 했는데도 수수료 수익이 늘었다면 의무 공시 정책 효과가 없다는 얘기"라며 "가장 낮은 수수료를 제시한 업체가 가맹점주와 소비자들의 선택을 받도록 완전경쟁 체제를 유도해야 한다"고 강조했다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 "한국처럼 카드사 수수료를 법으로 규제하는 나라는 세계적으로 드물다"며 "간편결제 업체 수수료를 낮추려면 카드사 규제부터 완화해 경쟁 체제를 갖춰야 한다"고 말했다.

금융당국은 공시 항목 세분화 외에는 별다른 대책을 내놓지 않고 있다.

금융위원회는 지난 1월 올해 업무계획을 통해 간편결제 수수료 공시제도 개선을 추진할 것이라고 밝혔다.

상반기 중 수익성·건전성 지표 등을 포함한 공시 제도 개선안을 발표할 예정이다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>

�좎럥占쏙㎕蹂⑹삕�좑옙

�좎럥占쏙㎕蹂⑹삕�좑옙 �곸궠�삭맱�됱삕占쎌럥苑�

�곸궠�삭맱�됱삕占쎌럥苑� �좎럩�섓옙占�

�좎럩�섓옙占� �꾩룆占썼キ占�

�꾩룆占썼キ占� X(�좎럥梨뤄옙�묒삕�좑옙)

X(�좎럥梨뤄옙�묒삕�좑옙) �좎럩瑗뤄옙醫묒삕占쎌궢苑�

�좎럩瑗뤄옙醫묒삕占쎌궢苑�