성적 자기결정권이 미성숙한 아동·청소년을 성적 동의, 계약의 주체로 보기 어렵기 때문이다.

소셜미디어, 메신저, 익명 기반 플랫폼 등을 통해 온라인에서 친밀감을 빠르게 형성하는 아동·청소년은 예전보다 더 쉽게 성착취 범죄에 휘말린다.

한국여성인권진흥원 중앙디지털성범죄피해자지원센터에 따르면 지난해 디지털 성범죄 피해로 지원받은 4명 중 1명은 10대(27.8%)였다.

2023년도 대비 센터의 지원을 받은 10대 피해자는 600명 이상(3.3%포인트) 늘었다.

아동·청소년 성착취 범죄는 명백한 성학대다.

범죄를 예방하기 위한 방법은 없는지 실제 피해 사례를 토대로 어떤 구체적인 대책이 필요한지 살펴본다.

"상담 기관을 사칭하는 가해자까지 생겨났습니다.

고민 상담을 해준다고 하는 오픈채팅방이 많은데, 아이들의 의심을 사지 않기 위해 과학책에 나오는 생식기 사진을 올려놓습니다.

성 관련 상담을 해준다는 목적이죠. 고민 상담을 해주는 것처럼 해서 안심하게 한 다음, 개인정보를 요구하고 실제로 봐야 제대로 알 수 있다면서 청소년의 몸 사진을 요구합니다.

가해자는 이때를 노리고 성착취물로 재생산하는 범죄를 저지릅니다.

"

김효정 한국여성인권진흥원 중앙디지털성범죄피해자지원센터 상담연계팀 팀장(사진)은 아시아경제와 인터뷰에서 아동·청소년 디지털 성범죄 피해가 발생하는 과정에 대해 '요즘 트렌드'라며 이렇게 말했다.

김 팀장은 3년째 상담팀에서 근무해왔다.

그는 "디지털 성범죄 피해가 대부분 10대와 20대에 집중돼 있다"며 "10대 피해자는 최근 증가세를 보여서 우려되는 상황"이라고 말했다.

오픈채팅방을 통해 아동과 청소년들이 성범죄에 노출되는 사례가 속출했지만, 근절되지 않으면서 범죄는 진화하고 있다.

"게임이나 일상적으로 하는 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼이 시작이에요. 게임 캐릭터로 친밀해졌다가 더 가까워졌다 싶으면 일대일 플랫폼으로 넘어갑니다.

그때부터 피해가 점점 더 커져요."

최근 청소년을 대상으로 한 성착취 범죄는 온라인에서 80~90% 이뤄진다.

오프라인에서 조건만남만 진행하는 사례는 거의 없다는 것이 김 팀장의 분석이다.

스마트폰이 대중화되면서 범죄의 그늘은 온라인 세상으로 숨어들었다.

어린 시절부터 스마트폰에 노출되는 청소년들은 온라인 공간에서 의심을 덜 하는 경향이 있다.

김 팀장은 "청소년들은 온라인 세상에 익숙하기 때문에 팔로우가 늘어나는 것을 당연히 여기듯, 온라인에서 사람을 사귀는 것에 큰 거부감이 없다"면서 "주목받고 싶은 욕구가 있는 연령대라서 방문자 수가 많아지면 좋아하기도 한다"고 말했다.

김 팀장은 "온라인에서 선물도 주고, 고민도 들어주고 하니까 아이들한테는 너무 좋은 상대가 된다"면서 "가해자들이 처음에는 잘해주기 때문에 쉽게 마음을 연다"고 말했다.

이어 "교복을 입고 찍거나 하는 일상 사진을 요구하다가 어느 순간 개인정보가 유출되면 이를 취득하는 순간 아이를 고립시킨다"면서 "그때부터 과도한 노출이 담긴 사진을 요구하기 시작한다"고 설명했다.

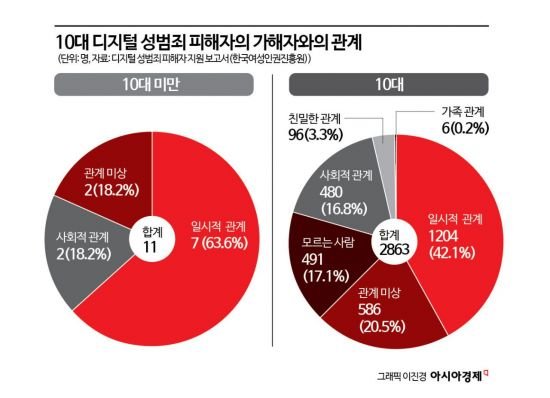

한국여성인권진흥원이 최근 발간한 '디지털성범죄 피해자 지원 보고서(2024)'에 따르면 디지털 성착취 피해를 본 아동·청소년은 가해자와의 관계가 주로 채팅 상대, 일회성 만남 등과 같은 일시적 관계인 경우가 대부분이었다.

10대 미만의 경우 63.6%가 일시적 관계였다.

10대 피해자도 가해자와 일시적 관계였다는 응답이 전체 2863명 중 1204명(42.1%)으로 가장 많았다.

김 팀장은 "게임이나 SNS 프로필에 잘 나온 자신의 사진을 게시하면, 인스턴트메시지가 많이 온다는 아이들의 이야기가 있었다"면서 "SNS 안에서 미성년자 계정을 찾는 가해자들이 많다고 생각했다"고 전했다.

장애아동·청소년은 비장애 청소년과 비교해 피해율도 높지만, 재발 우려도 크다.

성착취피해아동청소년지원센터가 낸 연차보고서에는 성착취 피해로 지원을 받은 장애 아동·청소년 비율이 9%(2023년 기준)로 10~19세 장애인 비율(2.4%, 보건복지부 통계)에 비해 3배 이상 높다고 나와 있다.

장애 아동·청소년 피해자 비율은 2021년 6.5%로 집계된 이후 점점 높아지는 추세다.

김 팀장은 "지적장애인 피해자 중 한 명은 온라인에서 주목받고 관계 형성을 했던 경험 때문에 또다시 피해를 보는 경우가 있었다"면서 "온라인 공간에서 만난 뒤 일대일 공간으로 넘어오면 그 피해는 상당히 커진다"고 말했다.

김 팀장은 온라인에서 디지털 성폭력을 자행하는 수법이 점차 교묘해지고 있다고 지적했다.

피해 아동·청소년의 연령도 어려지고 있다.

관련 처벌법, 보호법도 생겨났지만 결국 온라인 플랫폼 자체가 아이들에게 완전히 안전하지는 않다는 것을 부모, 아동·청소년 등 모두가 인지하고 있어야 한다고 강조했다.

그는 "피해 사실을 부모가 알았을때 가장 중요한 것은 아이를 탓하지 않아야 한다는 점"이라면서 "청소년들도 처음에는 거절하지 못하고, 이 정도면 괜찮겠지, 범죄가 아니라는 생각을 주로 하다가 피해를 키우는 경우가 많다"고 말했다.

이어 "피해 사실을 알게 되면 상담할 수 있는 기관을 통해 빠르게 피해 접수를 해야 한다"면서 "촬영물 유포를 최대한 빨리 막아야 더 큰 피해를 막을 수 있다"고 했다.

※ 디지털 성범죄, 가정폭력, 성폭력, 성매매·성착취, 교제폭력, 스토킹 등으로 어려움을 겪고 계시다면 여성긴급전화 1366(☎1366)에서 365일 24시간 지원받을 수 있습니다.

아동·청소년 성착취 피해 관련 상담은 한국여성인권진흥원 청소년상담채널 디포유스(@d4youth)를 통해서도 1:1 익명 상담이 가능합니다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>

불법촬영물 신고

불법촬영물 신고 �좎럩伊숋옙琯�앾옙�삳윾�곌퇇維쀯옙類㏃삕�ル쵐��

�좎럩伊숋옙琯�앾옙�삳윾�곌퇇維쀯옙類㏃삕�ル쵐�� �좎럡��쾮醫묒삕占쏙옙�잌뜝�덈㎥占쎈틶�앾옙��쑅占쎈쵓��

�좎럡��쾮醫묒삕占쏙옙�잌뜝�덈㎥占쎈틶�앾옙��쑅占쎈쵓�� �좎럩伊숋옙�쇱삕占쎈낌�뺧옙醫묒삕

�좎럩伊숋옙�쇱삕占쎈낌�뺧옙醫묒삕 �좎럡�당뙴�띕쐻占쎌뇠沅섓옙醫묒삕

�좎럡�당뙴�띕쐻占쎌뇠沅섓옙醫묒삕 X(�좎럩伊숋옙恝�뽳쭔袁⑹굲�좎럥理먲옙類㏃삕�ル쵐��)

X(�좎럩伊숋옙恝�뽳쭔袁⑹굲�좎럥理먲옙類㏃삕�ル쵐��) �좎럩伊숋옙�대き筌뚭쑴�뺧옙�レ탳占쎈틶�앾옙��븕占쎈쵓��

�좎럩伊숋옙�대き筌뚭쑴�뺧옙�レ탳占쎈틶�앾옙��븕占쎈쵓��